TRIOのJR-310のFMモード追加を実施中ですが、YAESUのFRDX-400もオークションで落札保管してあります。この機種もFMオプションがあるのですが、落札しておいた受信器には、FMオプションがありません。FM復調回路をやり始めたついでに、回路図があるので、FM復調基板を自分のパターンで作製してみることにしました。FM復調様にはディスクリIFTが必要です。以前に455KHzのディスクリIFTが珍しくオークションで出ていましたので、落札しておきました。OKIの455KC DISCRIと455KC HFTです。

周波数の記号は通常はKHzですが、このIFTの時代はKC(キロサイクル)表示です。

使うのはDISCRI IFTです。FRDX-400の回路図と同じIFTコイル構造で今回の基板作製に適していると思います。今回は実験も何もしてないで、単に回路図からパターンを起こすだけなので、基板が出来て動く保証は何もありませんが、測定器を使い調整し動作するようにしたいと思っています。

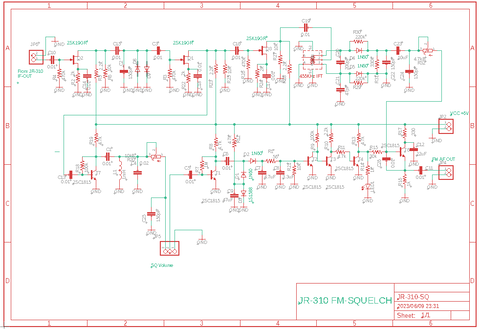

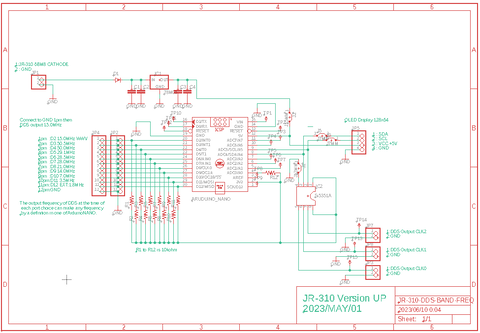

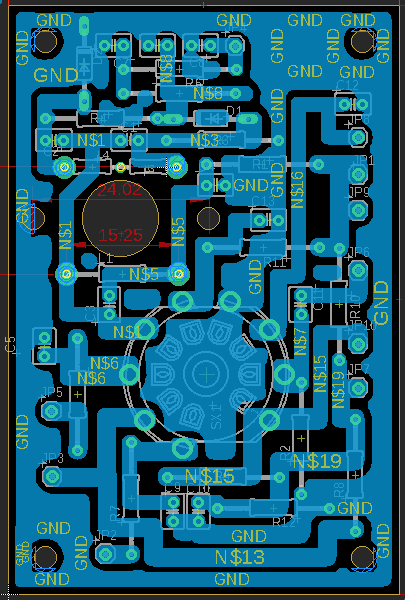

まずは回路図をEAGLE CADで起こすのですが、真空管用のソケットをまず最初に探しました。FRDX-400のFMオプション回路図では,6U8の複合管が使われています。9Pソケットは探したらありました。belton-engineeringのVT9項の中にVT9-PTがパターン用のソケットです。次にIFTですが、これはトランジスタ用の10Kタイプしかありません。なので、現物の足リードの間隔と止めねじサイズ、調整用コア部のナットの寸法を図りました。パターン上で寸法が確認できるので、ディスクリパーツコイルの穴間隔寸法が15mmのインダクタンス(L)を探しました。それと15mmの半分の7.5mmのインダクタンスを2次側様に2つ使いIFTもどきの回路図を作製し代用しました。

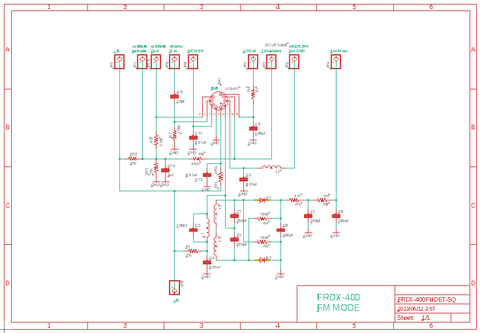

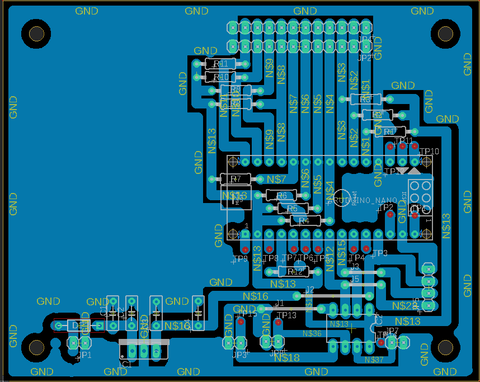

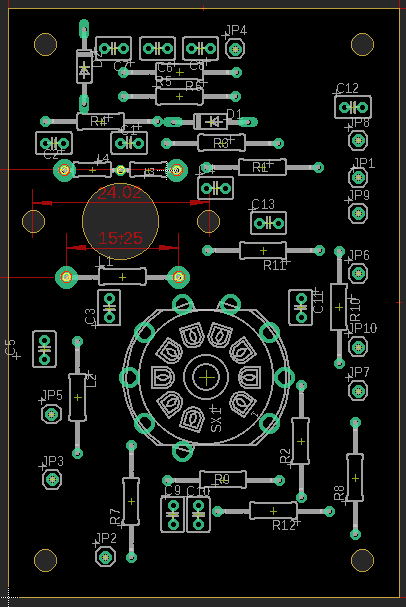

■YAESU FRDX-400の回路図よりFMオプション回路をCADで作製(EAGLE)

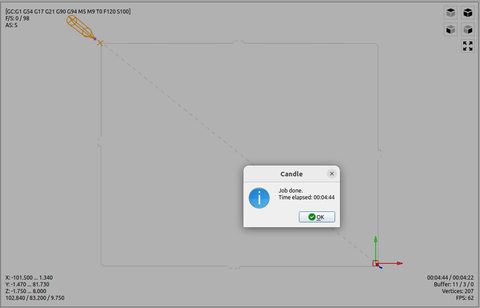

EAGLE CAD のパターン上での寸法も確認できるので、実際にパターン上のランド間の寸法が現物と同じになるように選択したパーツ寸法が間違いないかパターン配置後に確認します。BOTTOMにもシルクが表示されます。シルク単体表示の方がわかりやすいです。

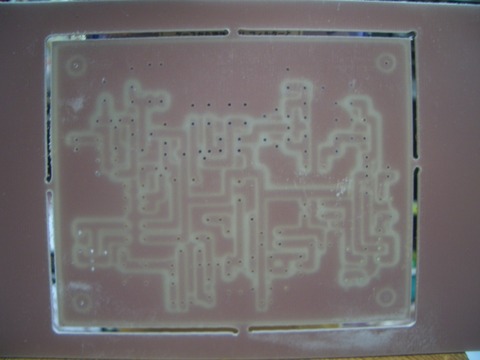

■回路図からオリジナルパターンで作製したFM復調回路

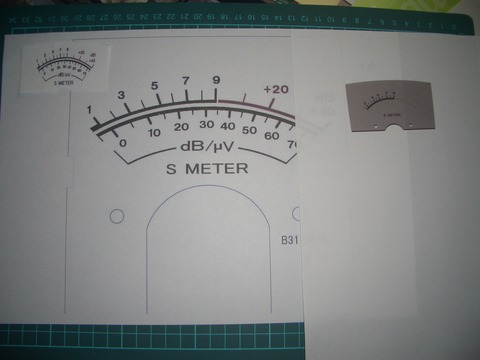

■寸法があるところが、ディスクリIFTです。

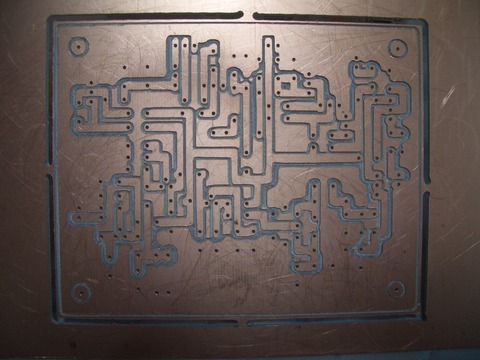

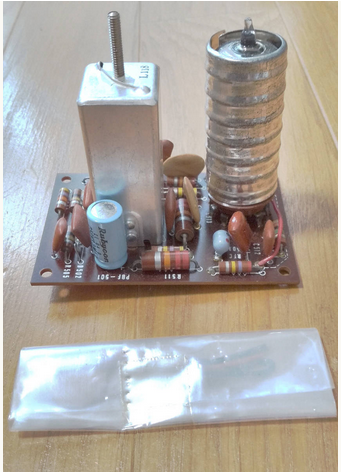

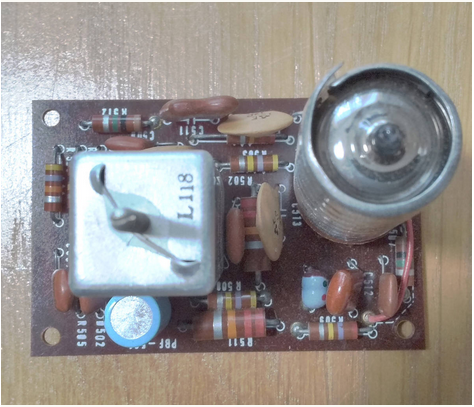

実際のFRDX-400のオプション基板もパターン作製が出来てから外見確認してみました。オークションで出ていた時の情報保管画像です。珍しく未使用オプションだったようです。

■FRDX-400 FMオプション(過去のヤフー情報)−1

■FRDX-400 FMオプション(過去のヤフー情報)−2

■FRDX-400 FMオプション(過去のヤフー情報)−3

やはり基板サイズが小さい分、私の作成したパターンと回路構成及び部品配置は似た様になっています。が、ジャンパーワイヤー(赤ワイヤー)がオリジナルではあるようですが、私の作製したパターンではジャンパーを使わない様に考えてありますので、ありません。

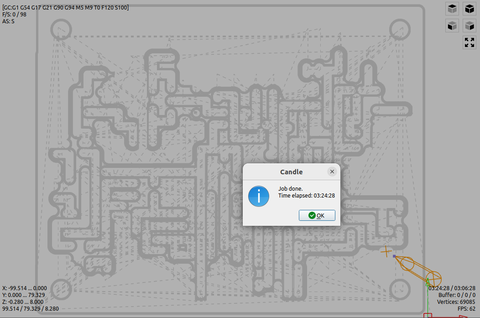

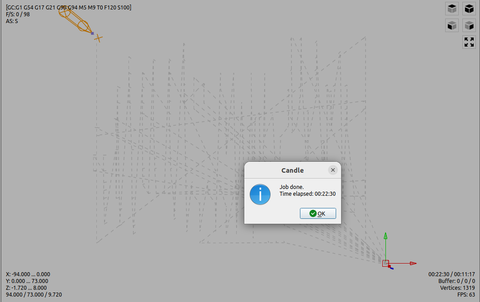

パターン切削とパーツの準備もしないといけませんね。回路図からパターンを起こすのはやり始めると止まらないですね。パーツを縦に置いたり、横に置いたり、回転させたりして最適な位置を探すのも面白いものです。

つづく?